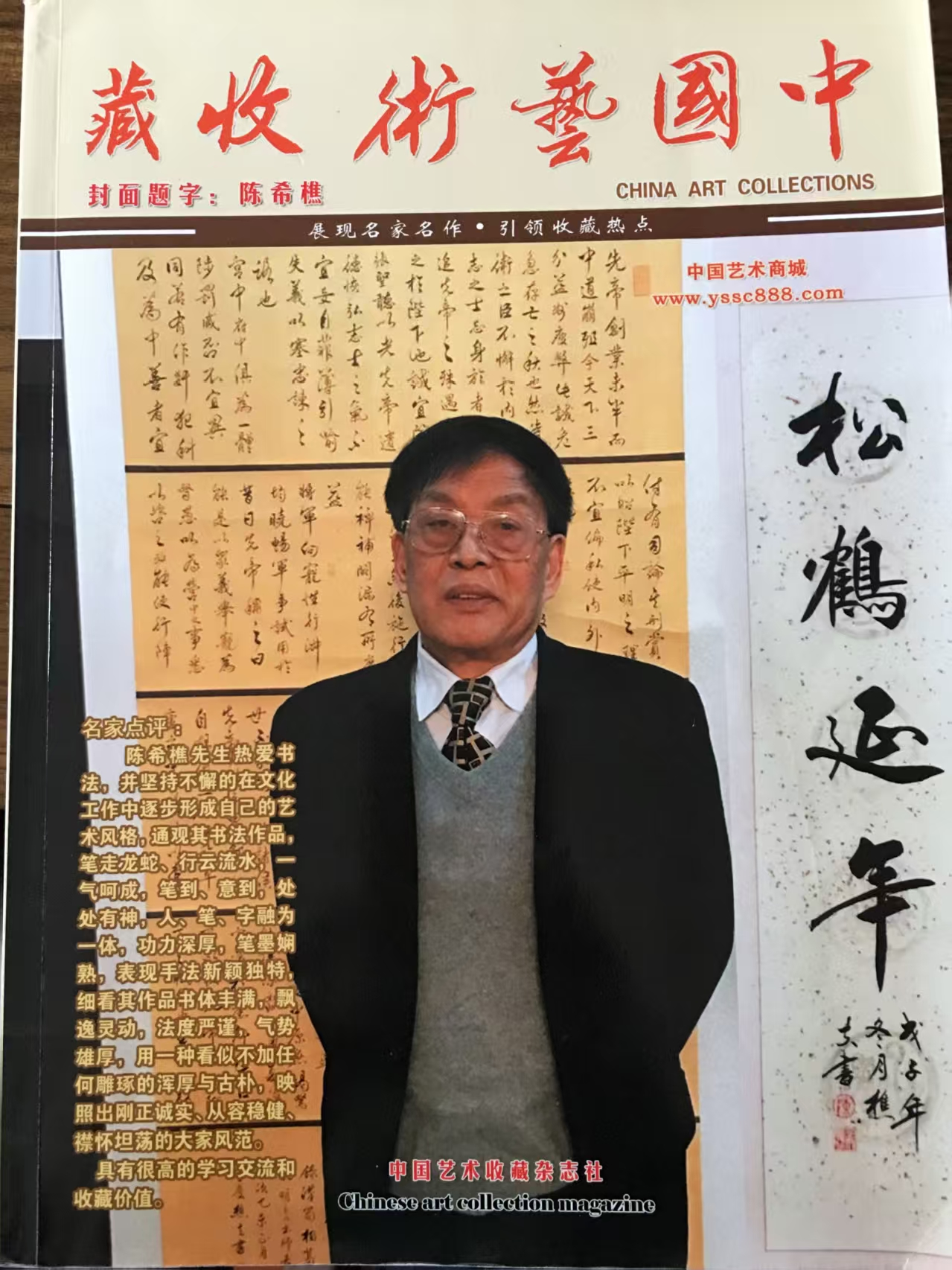

专访陈希樵

陈希樵:以笔墨承传统,用坚守传文脉——专访中学语文高级教师、书法创作者

在当代书法艺术领域,有一位深耕教育数十载、始终以传统为根的创作者,他将语文教学的深厚积淀融入笔墨,在异体字研究与书法传承中开辟出独特路径。他就是中学语文高级教师、资 深书法创作者陈希樵。近日,我们围绕其职业历程、作品特色、文化坚守等话题,与陈希樵展开深入对话,探寻他笔下的传统文脉与艺术追求。

从三尺讲台到笔墨天地:教育积淀铺就书法之路

记者:能否为我们介绍一下您过去的从业经历,以及现在主要从事的职业?

陈希樵:我深耕教育领域三十八年,其中有二十年扎根基层教学一线,担任中学语文高级教师十五年,还参与了十三年的教学管理工作。在教育生涯里,我撰写过无数教学论文,其中《中学生作文训练注重第二课堂的情景教学》被评为优 秀论文,发表在**刊物《教育纵横》上,也曾获评优 秀教师。正是这份与文字打交道的职业,让我对语文学科产生了深厚情感,尤其痴迷于书法艺术——这段教育经历为我如今的书法创作打下了坚实的文字功底与文化根基,现在我主要专注于传统书法创作与异体字研究,希望将文字之美与文化内涵传递给更多人。

守正传统,藏韵于墨:作品的核心优势在于传承

记者:在书法创作领域,您认为自己的作品有哪些独特优势?

陈希樵:我的书法创作始终以“传统”为核心,走的是正统的传统书法路子。从晋代王羲之的飘逸风骨,到近现代著 名书家的笔墨韵味,我都逐一临习钻研,不敢有丝毫懈怠。这种长期的临帖积累,让我的作品在字法、墨法、章法上都浸润着浓厚的古人书法底蕴。不同于追求新奇的创作方向,我更看重作品的文化传承价值——每一幅字不仅是笔墨的呈现,更是对传统书法美学的延续,这也是我作品最核心的优势所在。

品牌即文脉:传承是国家与社会的进步之基

记者:在您看来,“品牌”以及“传承”这两个概念,在文化领域是否重要?

陈希樵:我认为“品牌”效应在文化领域至关重要,好的文化品牌不仅受国家法律保护,更是人们物质文明需求的载体,更是精神文明的具象化体现。比如传统书法中的经典流派、传世碑帖,其实都是历经时间沉淀的“文化品牌”。而“传承”则是品牌延续的灵魂——没有文化品牌的传承,就没有文化的赓续,更谈不上国家的进步与社会的向前发展。以书法为例,若没人坚守传统、传承笔墨精髓,这项艺术就会失去根基,最终沦为无源之水。所以,品牌是文化的“名片”,传承是文化的“血脉”,二者缺一不可。

异体字非错字:以实例解读书法中的艺术智慧

记者:您长期研究异体字,能否举两个例子,为我们解读异体字在书法作品中的作用?

陈希樵:异体字在书法中不是“错字”,而是创作者为提升作品艺术价值的智慧选择。第 一个例子是同体字的处理——如果一幅书法作品中反复出现相同的字,且写法完 全一致,会让作品显得单调呆板,艺术价值也会大打折扣。比如书写杜甫的《登高》,其中“天”字出现两次,若用异体字呈现,一个取楷体的端庄,一个用行楷的灵动,既能避免重复感,又能让章法更富变化。

第二个例子是对“异体字认知误区”的纠正——很多没有异体字常识的人,看到古今书法家作品中与现行规范字不同的写法,就误以为是“错字”,其实这是对书法艺术的误解。比如“和”字,在传统书法中有“龢”“咊”等异体写法,王羲之、颜真卿等大家都曾使用,这些写法不仅符合古代文字规范,更能根据作品风格调整笔墨,是书法艺术多样性的体现。将异体字视为错字,本质上是忽略了书法的艺术特性与文字的历史演变。

以笔墨践初心:余生计划办展出书,弘扬传统文化

记者:对于未来的创作之路,您有哪些具体规划和期望?

陈希樵:作为中国人,写好中国字是我始终坚守的初心,而弘扬中华传统文化,则是我创作的核心目标。未来我会坚定不移地沿着“深化传统书法”的路子走下去,在临习经典的基础上逐步形成自己的书法风格——不求标新立异,但求笔墨中能传递出传统的温度与文化的厚重。

具体规划有两个:一是争取在有生之年举办两场个人书法展览,将我多年积累的作品呈现出来,让更多人感受传统书法的魅力;二是出版两本著作,一本聚焦传统书法的临习心得,帮助书法爱好者打好基础;另一本则专门解读异体字,纠正认知误区,让更多人了解异体字的文化价值与艺术作用。我的期望很简单,就是通过自己的努力,让更多人爱上传统书法,读懂文字背后的文化内涵。

借媒体传文脉:期待异体字知识惠及更多人

记者:对于今天的采访,您有哪些期待?

陈希樵:我最 大的期待,是能借助媒体的传播力量,让我多年收集整理的传统古文字资料、异体字研究成果被更多人看到。希望广大群众、书法家以及书法爱好者,能通过这次采访了解异体字的常识,明白异体字不是错字,而是书法艺术中不可或缺的一部分。更期待这种认知能推动大家对传统文字文化的关注——文字是文化的根,只有读懂文字的演变与艺术特性,才能真正理解中华传统文化的博大精深。如果这次采访能为传统文化传承尽一份力,我就非常满足了。

从教育者到书法创作者,陈希樵始终以“传承”为关键词,在笔墨间坚守传统,在研究中澄清误区。他的经历让我们看到:文化的延续,既需要数十年如一日的坚守,也需要主动传播的担当。而他笔下的每一个字、心中的每一份规划,都是对中华优 秀传统文化最质朴也最坚定的致敬。

部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策